Par Anthony Guihur

Durant le confinement, les chercheurs sont allés auprès du grand public (sur les réseaux sociaux) !

17 ans après la première pandémie du XXIe siècle causé par un coronavirus (SRAS – syndrome respiratoire aigu sévère), une nouvelle menace s’est propagé rapidement à travers le monde depuis début 2020. Il s’agit également d’un coronavirus (SARS-CoV-2), provenant de la chauve-souris et dont le pangolin pourrait être l’hôte intermédiaire ayant transmis l’agent infectieux à l’être humain [1]. Ce nouveau virus est l’agent responsable de cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19 (pour CoronaVIrus Disease).

Alors que la plupart des pays ont opté pour un confinement plus ou moins strict de la population, l’actualité autour de cette pandémie occupe toutes les pensées et toutes les actualités. Les chercheurs ne font pas exception (pour l’écrasante majorité) et se retrouvent eux aussi à la maison. L’université de Lausanne au travers de sa page internet dédiée, communique régulièrement auprès de notre communauté concernant les mesures prises et les recommandations à suivre au sein de l’UNIL [2].

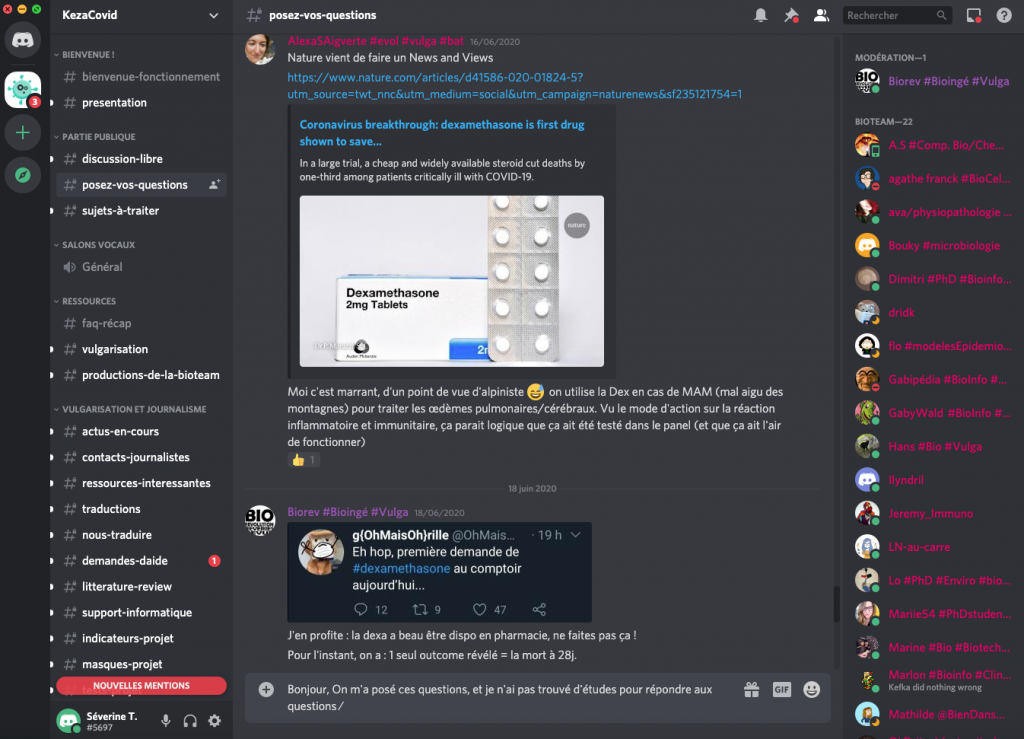

En cette période trouble, la préoccupation majeure est de trouver des informations fiables et compréhensibles, surtout face à un nouveau virus où les données manquent et peuvent évoluer au jour le jour. Comment alors s’y retrouver ? C’est ainsi que la Dr Tania Louis, médiatrice scientifique (et titulaire d’un doctorat en virologie moléculaire) a lancé un appel le 17 mars dernier sur Twitter afin de créer et de partager une information de qualité : KezaCovid est en gestation, un serveur Discord s’appelant Biologie et Vulgarisation est créé. 16 jours plus tard, le collectif était officiellement lancé sous l’appelation KezaCovid, et sortait sa première contribution sur Twitter !

C’est quoi au juste ce KezaCovid ?

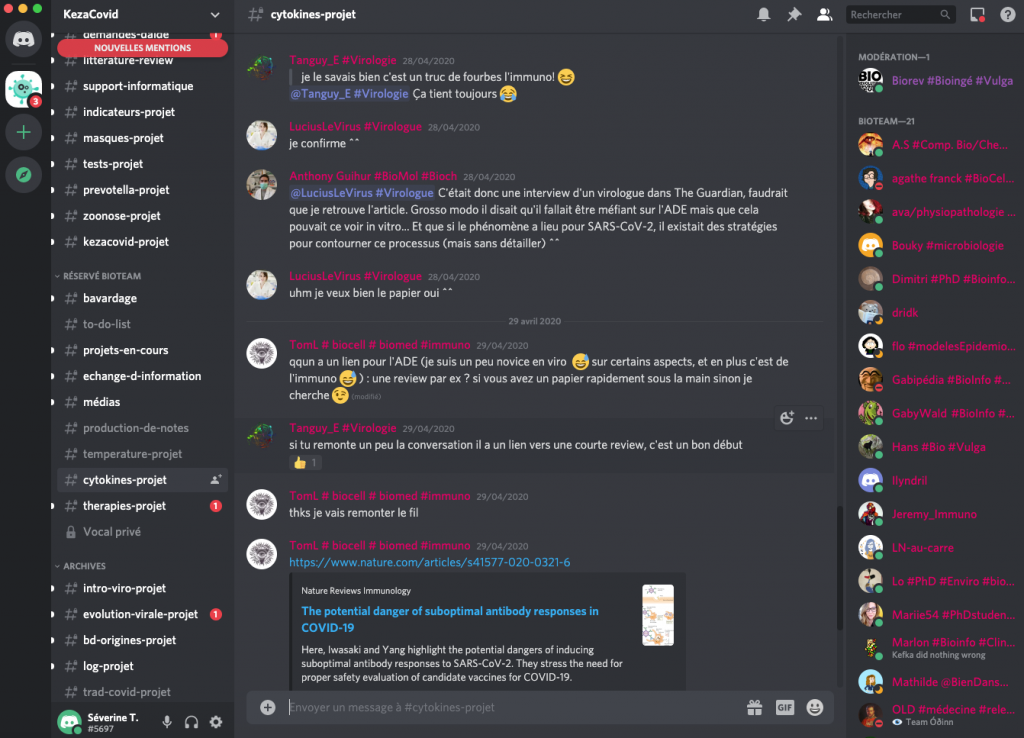

C’est un collectif de plus de 100 chercheurs ayant des compétences dans des domaines liés à l’épidémie en cours. C’est aussi des professionnels de la culture scientifique, des graphistes, des journalistes et des citoyens curieux. Nous travaillons tous à la production de contenus vulgarisés passant par la conception de supports originaux, dans la traduction de documents non-francophones qui nous semblent pertinents en rapport avec la #COVID-19 et le #SARS-CoV-2, ou encore à répondre aux questions des personnes venant sur le serveur Discord. En effet, le Discord du collectif est ouvert à tous ! Actuellement près d’une dizaine de sujets sont en cours de traitement comme sur le port du masques (comment on le porte, son efficacité, peut-on les ré-utiliser), sur les origines du virus, sur la tempête de cytokines (qu’est-ce que c’est, les traitements en cours), l’impact de la température et des saisons (là j’y interviens).

En interne, KezaCovid est également un outil de veille dont certaines zones sont accessibles aux journalistes à la recherche d’interlocuteurs.

Ok mais le rapport avec moi ?

Je suis l’un des chercheurs impliqués dans le collectif KezaCovid. Dès les prémices de la pandémie, j’ai pu constater que l’information auprès du grand public serait un important dans l’adhésion du confinement, ou encore d’aider à la compréhension des enjeux et mesures sanitaires. Un des points qui m’a interpellé en entrant dans le collectif était les compétences diverses et variées des chercheurs couvrant ainsi une palette d’expertise très large. L’aspect interdisciplinaire et veille scientifique sont des points importants, et permettent de répondre à beaucoup de questions (lorsque les réponses sont disponibles) en rapport avec COVID-19. N’étant pas moi-même virologue ou infectiologue, j’ai pu rencontrer, et interagir directement avec des spécialistes du domaine. D’une manière générale, on échange beaucoup sur la littérature scientifique qui sort chaque jour.

Dès qu’une personne voit un article pouvant aider un groupe de travail, ou d’intérêt plus large, il le met à disposition afin que les personnes spécialistes du domaine donnent leur retour. Il a un jeu de questions-réponses permettant de cerner le thème, l’importance, la fiabilité, et les limitations de l’article. C’est un travail nécessaire car il y a un énormément de preprint (articles qui ne sont pas encore soumis aux revues scientifiques, ni expertisés). La contrepartie est le temps alloué. Nous sommes tous des bénévoles et cette occupation se fait sur notre temps libre. On ne peut pas réagir au tac-au-tac et produire en une poignée d’heure une illustration, un article qui sera partagé rapidement. Néanmoins ce « lag » par rapport à l’actualité nous permet d’avoir un peu de recul. Cela rend le travail de synthèse effectué par le collectif plus pertinent et plus robuste. En quelque sorte c’est du peer-review à la loupe, avec des dizaines de personnes qui épluchent l’étude en question.

Chacun contribue en fonction de son socle de connaissances. Mathieu Rebeaud, doctorant et collègue de bureau, apporte son retour de littérature exhaustive sur certains sujets tel que l’hydroxychloroquine qui fait grand bruit dans les médias. Pour ma part et avec mon domaine d’expertise (voir bio à la fin de l’article), j’apporte mon soutien dès lors que l’on parle de l’effet de la température sur le virus, que ce soit de l’impact direct sur celui-ci, ou si comme le déclarait le président Trump en février dernier [3], il va disparaître au printemps avec un climat plus estival (la réponse est sûrement pas…). Avec l’approche du déconfinement, des jours ensoleillés et des degrés qui montent, il est nécessaire pour le collectif d’avoir des personnes pouvant faire la veille scientifique et ayant les compétences techniques sur ces sujets pour aider à la compréhension. Je suis l’une de ces personnes, et je coordonne la groupe de travail « température et covid19 ». J’interviens également sur des points plus méthodologiques comme sur la RT-qPCR ou les kits sérologiques car j’ai une solide expérience en biologie moléculaire et biochimie. Je suis ravi de pouvoir aider !

Mathieu et moi-même nous n’en sommes pas à notre premier coup d’essai. En effet, nous étions déjà tous les deux au cœur de la lutte contre la désinformation de l’information scientifique et les fakes news via nos contributions au sein du collectif #NoFakeScience.

Pour conclure

Ma participation au sein du collectif KezaCovid fut toute naturelle tant j’adhère à la médiation et à la vulgarisation scientifique qui sont, à mes yeux, bien plus qu’une information partagée au plus grand nombre. J’y vois également un moyen d’expression sur le monde qui nous entoure, un moyen de réflexion sur nos actions, et une projection sur nos attentes de la science dans la société.

En outre, cela m’a permis de rencontrer des personnes avec qui j’ai, hélas, peu de contacts tels que des sociologues, philosophes des sciences, épistémologues, ou encore des économistes. Ces domaines de connaissances sont tout aussi importants que l’angle biomédical autour des questions liées au COVID-19.

[1]https://www.nature.com/articles/s41586-020-2169-0

[2]https://www.unil.ch/coronavirus/home.html

[3]https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-white-house-business-session-nations-governors

Site web Kezacovid

Discord KezaCovid

Twitter KezaCovid : @Kezacovid

Facebook KezaCovid : https://www.facebook.com/Kezacovid19/

Twitter Tania Louis : @SciTania

Twitter Anthony Guihur : @AnthonyGuihur

Twitter Mathieu Rebeaud : @Damkyan_Omega

Graphisme : ©Caroline Constant

Anthony Guihur est chercheur assistant (postdoc) en biologie moléculaire végétale au Département de Biologie Moléculaire Végétale de l’Université de Lausanne (DBMV). Après un doctorat sur le métabolisme secondaire des végétaux (et en particulier des terpènes), il travaille actuellement sur la perception de la chaleur par les végétaux. Une question importante au regard des vagues de chaleur qui se font de plus en plus présentes au regard du réchauffement climatique. Anthony a aussi à cœur de participer à des événements de débats et d’échanges autour de l’actualité scientifique (CRISPR, réchauffement climatique, fakes news, agriculture), ainsi que des événements de vulgarisation scientifique (Mystère de l’Unil, Pint of Science, En Direct du Labo/La Bio au Labo, Exposure Science Film Hackathon, Figure1a, Plantae, KezaCovid…).