Par Anne Bielman Sánchez et Lara Dubosson-Sbriglione

Quelle perception les Anciens avaient-ils des épidémies ?

Petit retour en arrière, du 8e siècle avant notre ère au 2e siècle de notre ère.

En Grèce

L’épidémie un signe des dieux

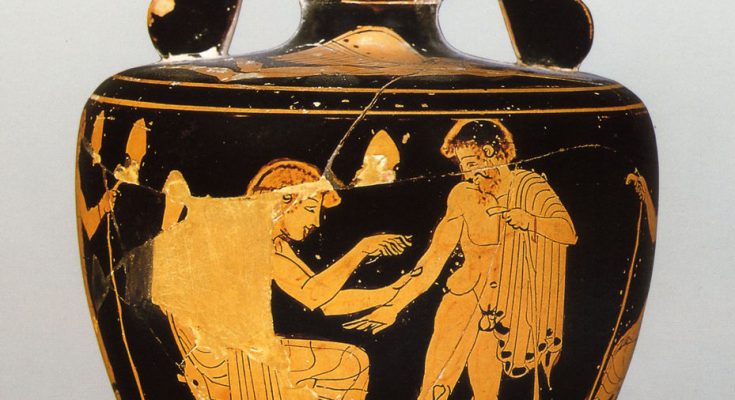

Au début de l’Iliade, dans la 10e année de la Guerre de Troie, Achille s’inquiète de la contagion mortelle qui frappe l’armée des Grecs. Il y voit un signe de la colère d’Apollon, due à une erreur humaine, peut-être un rituel mal accompli. Si Achille soupçonne Apollon d’être à l’origine de la maladie, c’est que ce dieu – qui possédait des pouvoirs purificateurs et guérisseurs – pouvait se servir de son arc pour propager la « peste » (loimo en grec), c’est-à-dire toute forme de maladie contagieuse grave.

Au poème homérique fait écho un autre poète de la Grèce archaïque, Hésiode, qui rappelle qu’une communauté entière payait parfois la faute d’un seul criminel, lorsque sur tous les habitants d’une ville, Zeus faisait « tomber une immense calamité, peste et famine à la fois » (Les Travaux et les jours, v. 244-245). Pour les Grecs du VIIIe et du VIIe siècle, l’épidémie était donc perçue comme une punition collective forçant la communauté à expier une faute individuelle. Elle pouvait également être vue comme un message des dieux, annonçant d’autres catastrophes, telle une défaite à la guerre. Ce courant qui fait de l’épidémie un instrument divin n’est pas propre aux Grecs. Les Romains aussi pensaient cela.

Une analyse scientifique des épidémies

Cependant, en parallèle, se développe en Grèce dès 430 avant notre ère (indiqué av. n. è dans le reste du texte) une démarche intellectuelle visant à trouver des causes rationnelles à la propagation d’une maladie. Ces deux attitudes opposées coexistaient dans la cité d’Athènes lorsqu’elle fut frappée vers 430-425 av. n. è. par une maladie contagieuse virulente, appelée à tort « peste » mais qui était probablement le typhus.

On sait que « les Athéniens, à cause de la gravité exceptionnelle de la maladie, en rendaient responsable la divinité. C’est pourquoi, suivant les prescriptions d’un oracle, ils purifièrent l’île consacrée à Apollon qu’on tenait pour avoir été souillée parce que des morts y avaient été ensevelis » (Diodore, Bibliothèque historique, XII. 48).

D’autre part, nous avons le témoignage de l’historien Thucydide – un Athénien contemporain des faits, qui fut lui-même touché par la maladie et y survécut. Conscient de la détresse des médecins face à ce mal qu’ils soignaient pour la première fois et qui étaient très nombreux à mourir parce qu’ils approchaient beaucoup de malades, Thucydide décide de dire « comment cette maladie se présentait, les signes à observer pour pouvoir le mieux, si jamais elle se reproduit, profiter d’un savoir préalable et n’être pas devant l’inconnu » (Histoire de la guerre du Péloponnèse II.48).

Il analyse les symptômes physiques et les conséquences sociales et morales de la contagion : tentatives de distanciation sociale dans une ville surpeuplée, bouleversements des usages quotidiens, désespoir des malades, peur et découragement généralisés. Thucydide n’ose pas donner une explication au développement de l’épidémie à Athènes, « laissant à chacun – médecin ou profane – le soin de dire son opinion sur la maladie, en indiquant d’où elle pouvait probablement provenir » (Histoire de la guerre du Péloponnèse II.48). Il se contente de ne pas proposer d’origine divine à la contagion, constate que les gestes rituels sont sans effet et n’accorde pas de crédit à un oracle censé avoir prédit la situation.

Par son approche objective, Thucydide révolutionne la perception antique des phénomènes épidémiologiques. Il n’avait pas suivi les enseignements d’Hippocrate, son contemporain et célèbre médecin de Cos, mais il partageait avec ce dernier la volonté de poser les bases d’une approche scientifique de la médecine, fondée sur l’observation. Tandis que Thucydide analysait la peste d’Athènes, Hippocrate écrivait : « quand un grand nombre d’hommes sont saisis en même temps d’une même maladie, la cause doit en être attribuée à ce qui est le plus commun, à ce qui sert le plus à tous : or, cela c’est l’air que nous respirons » (De la nature de l’homme, 9). De ce passage viendrait l’anecdote – peu crédible – transmise par Plutarque qu’un médecin aurait fait cesser l’épidémie de peste à Athènes en allumant des feux d’herbes médicinales pour purifier l’air.

Des connaissances médicales améliorées

A la suite de ces démarches novatrices, on crée dans le monde grec des écoles de médecine où sont menées des réflexions théoriques et pratiques, notamment à propos des épidémies. Des médecins publics veillent désormais au bien-être de la population, y compris en cas d’épidémies. Et au 1er s. av. n. è., l’historien Diodore montre à quel point les connaissances sur le sujet ont progressé : revenant sur la peste d’Athènes de 430-420 av. n. è., il en attribue cette fois la cause à des températures élevées, à des aliments avariés et à la présence de marais stagnants dans le lieu d’où était partie la contagion.

A Rome

L’histoire de Rome est aussi rythmée par de nombreuses épidémies, appelées souvent à tort « pestes » du latin pestilentia. Comme les Grecs, les Romains ont longtemps pensé que les épidémies, disettes et autres fléaux étaient liés à une sorte de malédiction divine. Pour tenter d’y remédier et apaiser le courroux des dieux, on vouait des temples aux dieux guérisseurs – Apollon Medicus ou Esculape – et on réalisait toutes sortes d’actes rituels. Dans son Histoire romaine, par exemple, Tite-Live mentionne diverses épidémies parmi d’autres catastrophes naturelles. Pour les époques les plus reculées, la plupart du temps l’historien se contente d’énumérer ces fléaux qui provoquaient de nombreuses pertes humaines ou animales, et bien souvent aussi une interruption de la guerre.

Les premiers essais d’interprétation scientifique

Il faut attendre le Ier siècle av. n. è., pour trouver trace des premiers essais d’interprétation scientifique des épidémies chez les auteurs latins. Lucrèce, poète et philosophe qui se fonde sur la philosophie d’Epicure, est l’auteur d’un poème intitulé De la Nature. Dans les dernières parties de son œuvre, il tente de démontrer que les phénomènes naturels, tout comme les maladies et les épidémies s’expliquent de façon rationnelle et que les dieux leur sont étrangers. Sans remettre en cause l’existence des dieux, Lucrèce explique que les maladies et les épidémies se propagent dans l’air ou dans l’eau à travers des germes. Prier les dieux ou réaliser des sacrifices est inutile.

« Ainsi donc fait sa brusque invasion le fléau de l’épidémie nouvelle ; ou bien il s’abat sur les eaux, ou bien il s’établit dans les blés ou autres productions qui servent de nourriture aux hommes et de pâture aux animaux, ou encore sa virulence demeure suspendue dans l’air même et, quand nous respirons cet air contaminé, nous absorbons fatalement le poison qui l’infecte. (Lucrèce, De la Nature, VI, 1124-1130).

Nous noterons que les Anciens ignoraient la notion de contagion. A leurs yeux, les maladies ne se transmettaient pas entre êtres humains, par contact direct ou indirect : elles étaient transmises par l’air, l’eau, la terre ou les animaux qui étaient infectés de germes.

Le Haut-Empire

Tout au long du Haut-Empire romain, nombreuses sont les « pestes » mentionnées par les sources. Sous l’empereur Néron, en 65-66 de n. è., une terrible épidémie aurait frappé la ville de Rome. L’historien Tacite raconte que « les maisons se remplissaient de cadavres, les rues de funérailles », et que la maladie n’épargnait personne : hommes, femmes, enfants, citoyens libres et esclaves, tous étaient frappés par ce même mal. L’historien raconte aussi que les proches mouraient à leur tour après avoir assisté les malades. Quant au biographe Suétone, il évoque un chiffre glacial : trente mille morts dans la capitale de l’Empire au cours de cet automne 65 !

La « peste antonine » (165-180 de notre ère)

Mais à en croire les sources antiques, l’épidémie la plus meurtrière fut sans conteste la « peste antonine » qui sévit dans l’ensemble de l’Empire romain à partir de 165 de n. è. Cette pandémie, probablement la variole, se développa sous la dynastie antonine d’où le surnom qui lui a été attribué par les historiens. Nombreux sont les auteurs antiques qui ont décrit cette épidémie, ses symptômes et ses conséquences. Selon Ammien Marcellin ou encore l’Histoire Auguste, cette pandémie serait apparue à Séleucie, en Mésopotamie, durant l’hiver 164-165, alors que les troupes romaines assiégeait la ville. Les légionnaires furent contaminés et la maladie se propagea rapidement dans l’ensemble du territoire romain. Toutes les régions furent touchées jusqu’au bord du Rhin. Elle se serait même répandue dans l’Empire chinois. A en croire les témoignages antiques, Rome et Aquilée furent les deux villes les plus touchées. L’historien Dion Cassius articule un lourd bilan : deux mille morts chaque jour à Rome au plus fort de l’épidémie.

Cette pandémie revint périodiquement durant une vingtaine d’années jusque vers 180 de n. è. Dans sa globalité, elle aurait décimé près d’un tiers de la population de l’Empire, soit quelque cinq millions de victimes dont une grande partie de l’armée romaine. Les pertes furent si importantes que les co-empereurs, Marc Aurèle et Lucius Verus, firent appel à Galien, célèbre médecin grec de la cour. Celui-ci fut envoyé à Aquilée et à Carnuntum (Autriche) auprès des troupes romaines engagées dans la guerre contre les Quades et les Marcomans et qui étaient décimées par cette « peste ». Galien assista impuissant à ce fléau, essayant en vain de porter secours aux malades. Dans son traité intitulé De la méthode thérapeutique, il y décrit cette maladie violente et incurable, ses symptômes, ses effets sur la population. Pour certains historiens, elle aurait aussi causé la mort de l’empereur Lucius Verus en 169, et celle de Marc Aurèle en 180. On ne peut douter que cette pandémie provoqua un choc psychologique important au sein des populations qui assistaient impuissantes et avec angoisse à ce désastre, à l’image de la situation que nous vivons tous aujourd’hui.

La résilience des populations antiques, leur capacité à affronter les épidémies sans céder complètement au découragement – malgré des ressources médicales dérisoires –, devraient peut-être nous inciter à relativiser la situation créée par le COVID19.

La médecine grecque a encore des choses à nous apprendre

http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2007-1-page-45.htm

http://www.cfdrm.fr/Cabello-Alain_Sur-les-traces-dun-bas-relief-grec.htm

https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2000-1-page-31.htm

http://www.academie-medecine.fr/la-peste-antonine-2/

Anne Bielman Sánchez est Professeure ordinaire à l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de la Faculté des Lettres. Ses champs de recherches, fondés en grande partie sur les sources épigraphiques, concernent l’histoire sociale, notamment les activités publiques des femmes dans le monde grec hellénistique et dans la société romaine républicaine.

Lara Dubosson-Sbriglione, est 1ère assistante à l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de la Faculté des Lettres. Elle a effectué une thèse consacrée au culte de la Mère des dieux dans l’Empire romain.