Par Angélick Schweizer, Fabienne Fasseur & Marie Santiago-Delefosse

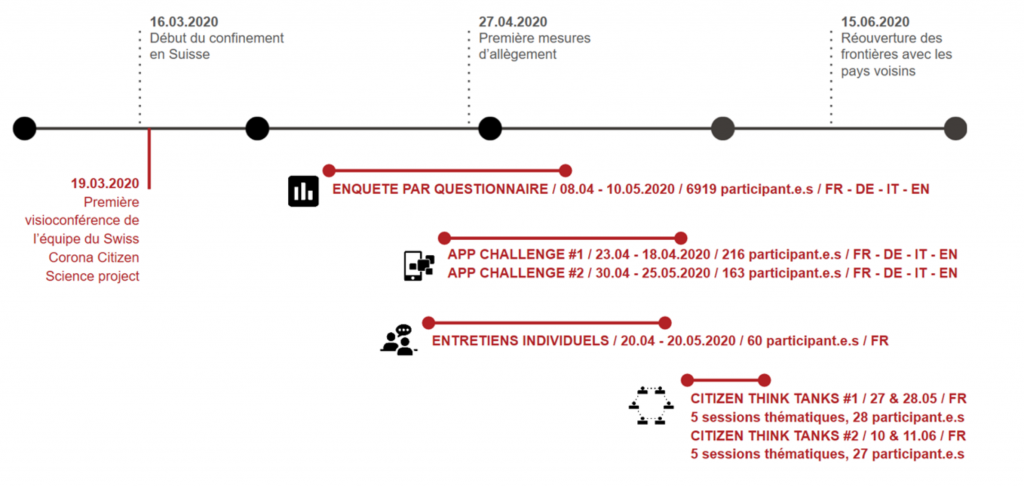

En 2020, au cœur du premier confinement lié à la pandémie COVID-19, le projet suisse Corona Citizen Science, mené en partenariat avec l’EPFL, l’IDIAP et l’UNIL a été lancé. L’objectif était d’appréhender les évolutions des perceptions de la population au fur et à mesure des différentes étapes (confinement et déconfinement de la première vague). Ce projet mixte, longitudinal et pluridisciplinaire comportait un volet qualitatif, composé de 60 entretiens semi-structurés menés entre le 20 avril et le 20 mai 2020. Dans cet article, nous nous focaliserons sur quelques résultats issus de l’analyse qualitative des entretiens.

Méthodologie des entretiens

Les personnes interviewé.e.s dans le cadre des entretiens ont été recruté.e.s sur base volontaire, à partir du fichier d’inscription issu de l’enquête en ligne. Les entretiens d’une durée moyenne de 45 minutes ont été mené par téléphone, ou visio (skype, whatsapp, Zoom). Un consentement oral a été obtenu de la part de tou.te.s les participant.e.s. Les 60 entretiens ont été retranscrits verbatim. Après transcription, une analyse thématique avec accord inter-juges a été effectuée.

Profils des interviewé.e.s

Sur les 60 personnes interviewées, 39 sont des femmes et 21 des hommes. L’âge moyen des participant.e.s est de 46 ans, la personne la plus jeune étant âgée de 24 ans et la plus âgée de 80. 75% d’entre eux vivent en couple (mariés ou non) et en appartement.

Principaux résultats

La pandémie de COVID-19 touche de nombreuses dimensions de notre vie et a entraîné de multiples impacts sur notre vie sociale, professionnelle, familiale, collective ou économique. Seuls trois thèmes de l’analyse seront présentés ici : 1. Difficultés et souffrance 2. Ressources mobilisées 3. Rapport à la durabilité.

Difficultés et souffrances

- Suppression des interactions sociales et distanciation sociale.

Dans la quasi-totalité des discours recueillis, l’absence des interactions sociales et familiales est source de manque, de même que l’arrêt des activités culturelles ou sportives et l’interdiction de rencontres entre amis ou collègues en extérieur, ce qui a pu amener une certaine souffrance. Certaines personnes se sont retrouvé.e.s totalement isolée.e.s ou « coupées » de tous contacts physiques avec leur.s proche.s.

« C’est un peu délicat pour [1]moi parce que justement j’ai personne à qui parler avant, je voyais mes anciens collègues, je sortais plus facilement, j’allais faire des cours de golf (…) Le truc qui me manque le plus c’est le social…. C’est le restaurant, c’est les terrasses des cafés, c’est pour rencontrer mes amis et pour boire un verre, voilà aller au restaurant euh le soir, à midi manger avec ma maman » (homme_64ans_séparé_retraité)

« Nous avons eu effectivement des des manques VRAIMENT euh TRES TRES IMPORTANTS mais c’est c’est je pense c’est c’est pas facile euh mais je J’AIME le contact social euh je je souffre euh absolument du du manque de contact socialmais A TOUS NIVEAUX au niveau des proches et même au niveau d’autres gens que je côtoie (…)c’est la distanciation euh moi je souffre un petit peu de de de de la situation de ma maman qui est dans un dans un EMS et puis effectivement euh qui que je n’ai PLUS VU euh en chair et en os depuis depuis plusieurs mois maintenant tout euh tout ça de de ne pas pouvoir revoir mon petit-fils tout près moi non j’ai été j’ai été touché. (homme_56ans_marié_retraité)

« Ce qui m’a vraiment manqué dans cette période ce sont en fait trois choses donc les les contacts avec ma famille(…) et euh euh avec les amis euh aller aller à l’église ce qui n’était plus possible et aussi à c- aller au cinéma et à la cinémathèque [ces trois] choses principales (femme_73ans_veuve_retraitée)

L’exigence de distanciation protectrice et les autres gestes barrières, impliquent une distanciation sociale qui génère certaines inquiétudes.

«Mes deux parents sont ont plus de 65 [donc] je peux pas vraiment les voir, fin ça j’évite (…) ma mère a 65 ans et je crois que c’est son cœur qui est en hypertension.» (femme_25ans_en couple_microbiologie)

« Beaucoup disent ah il va falloir perdre nos habitudes, (…) ne plus serrer les mains et garder la distance etc… AH pour moi c’est quelque chose d’inconcevable je [suis très tact-] très tactile» (femme_42ans_séparée_commerce)

- Confinement, contextes de vie et irruption de deuils

Près de la moitié des personnes interviewées font part d’un vécu difficile du confinement en lien avec leurs contextes de vie spécifiques. Ci-dessous quelques exemples.

Les personnes dont les activité(s) professionnelle(s) ont été suspendues, ont pu être plongées dans l’incertitude professionnelle, voire une certaine précarité. Par exemple, des étudiant.e.s, qui se sont retrouvé.e.s confiné.e.s à domicile pour cause de COVID déclaré et qui n’ont pu exercer leur.s activité.s rémunérée.s à l’heure. La maladie, le confinement et ce qu’ils ont engendré (peur d’être contagieux, précarité, etc.) a suscité beaucoup d’angoisse.

« J’ai attrapé le covid deux jours après l’annonce [du Conseil Fédéral en mars 2020] c’était un peu le choc (…) j’ai été en confinement total pendant plus de 2 semaines et sinon suite à ça j’ai moi j’ai continué à m’auto-confiner entre guillemets parce que oui c’était un petit peu traumatisant (…) ça a été assez compliqué parce que bon je suis étudiante et je vis euh je vis seule avec mon copain et bah du coup du jour au lendemain on a plus ou moins perdu notre emploi fin en tout cas on a pas reçu d’entrées euh financières (…) il y avait beaucoup de choses au final plus que l’angoisse de la maladie ou quoi que ce soit c’était vraiment le confinement qui était très pesant » (femme_24ans_en couple_étudiantes)

Les personnes, exerçant dans le domaine de la culture ou de l’événementiel, décrivent la « violence » de se retrouver du jour au lendemain à l’arrêt et d’être coupé.e.s des autres qu’elles côtoyaient dans leur quotidien.

« Ça a été très difficile au départ (…) une fois que la chose a été DIGEREE en fait bah effectivement on essaie de s’adapter et puis vivre autrement (…) [ça a pris] 2 à 3 semaines parce que moi je travaillais quand-même pratiquement des fois 6 jours sur 7 genre 10 heures par jour et puis là je me retrouve à plus rien faire (rire) j’ai l’impression que j’avais tout perdu en fait que on m’avait enlevé euh toute ma vie (…) ça a été violent puis FRUSTRANT dans le sens où bah (rire) on peut plus voir personne » (femme_32ans_en couple_culture_événementiel »

Les personnes ayant dû organiser l’école à la maison. Une dizaine de personnes dans notre échantillon ont dû s’improviser co-enseignant.e. Parmi elles, des mères, des pères mais aussi des membres de la famille comme des tantes par exemple. L’analyse de ces récits soulignent d’abord un fort investissement lors des premières semaines afin de permettre la poursuite de l’enseignement, fréquemment par le biais d’Internet. Cela passe pour certain.e.s par la création d’un compte mail, de nombreux échanges mails – what’sApp avec le corps enseignant et, pour d’autres, par un manque de suivi de la part des enseignant.e.s, ce qui, dans les deux cas a généré une grande incertitude.

« Ma première semaine de de semi-confinement bah c’était nager avec les nombreux mails WhatsApp des enseignants (…) Donc j’ai fait QUE ÇA pendant une semaine (…) Maintenant le le ras-le-bol il vient honnêtement des enfants, ils en peuvent plus quoi ils ils ont besoin de leurs copains ils ont besoin de leurs liberté de prendre le vélo d’aller à la place de jeu (…) et puis euh c’est euh qui souffrent le plus bah il n’y a pas qu’eux et ils ont euh ils étaient hyper agressifs l’un envers l’autre » (femme_48ans_mariée_enseignement)

« Je dois dire si je peux être un peu critique ils [les enseignants de son fils]sont TRES mal organisés fin on a vraiment l’impression qu’on leur donne du travail juste pour leur donner du travail mais il y a pas de ouais il y a pas la pédagogie derrière (…) en ce qui concerne mon fils donc lui est en un je dirais une période un peu importante il est en 4 P euh donc c’est beaucoup d’apprentissages euh (…)en gros en fait on se soucie pas de savoir si l’enfant a compris (…) Bha bah le prof ça devient un un peu le parent. (homme_38ans_marié_santé&sécurité)

Ces situations engendrent des tensions et de la culpabilité chez les parents qui oscillent entre la peur de mal faire et les craintes que leurs enfants prennent du retard à école.

Les personnes ayant perdu un.e proche. Plusieurs personnes ont relaté avoir perdu brutalement un.e proche qui se portait « bien » et qui en quelques jours est décédé.e. L’irruption de la mort et la rapidité avec laquelle cela s’est passé fait réfléchir à la fragilité de la condition humaine.

« Il y a eu des périodes fluctuantes où je me sentais fort concerné mais invincible puis des moments où j’ai eu peur, j’ai vraiment eu peur (…) je me suis dit mais au nom d’une pipe si ça arrive comme ça quand ça arrive bah c’est arrivé à P. je me dis mais on est on est RIEN (…) ce qui m’a vraiment peut-être surpris c’est quand-même euh euh c’est l’INTENSITE de la la VIOLENCE c’est c’est violent ce qui est arrivé et (…) (homme_56ans_marié_retraité)

Sur ce sujet, nous avons recueilli les témoignages de deux pasteurs qui attestent de cette brutalité et surtout du bouleversement des cérémonies ayant lieu en l’absence de la famille et de l’entourage. Selon eux, à long terme, la perturbation des rituels de deuil pourrait s’avérer délétères sur la santé mentale des individus.

« Quand on voit partir le corbillard avec le cercueil c’est des moments où habituellement les gens se se serrent les uns contre les autres pleurent se consolent se puis là tout le monde est à distance de de 2 mètres et puis après pas possibilité d’aller partager le verre de l’amitié qui est une manière de RENOUER avec avec un bout de vie euh euh non bah chacun part de son côté mais je sens que c’est vraiment euh AUTOUR de ces moments-là qu’il y a des choses DIFFICILES à vivre pour pour les familles (…) ce constat qu’on a TOUT FAIT pour protéger la santé des gens (…) mais à force de vouloir protéger des gens on a privé les gens de ce qui les fait vivre les relations et et là euh on a quelque chose à à quoi il faut être attentifs» (homme_63ans_marié_pasteur)

Les ressources mobilisées

Malgré tout, des éléments positifs ressortent de cette période de semi-confinement du printemps 2020. La presque totalité des interviewé.e.s a pu ralentir son rythme de vie, souvent effréné et reconnaissent un effet bénéfique pour eux.

Certains ont (ré)appris à ne rien faire ou à s’adonner à des hobbies (lecture ou travaux d’entretien de la maison) :

« Avoir enfin le TEMPS même si en fait je ne fais pas grand-chose de mes journées mais au moins d’avoir le temps bah justement de ne rien faire c’est quelque chose que je ne sais plus du tout faire et du coup c’est assez salvateur » (femme_ 24ans_en couple_ étudiante)

De nombreuses personnes ont (re)-découvert les joies de la nature et des balades en forêt grâce à la météo du printemps 2020, clémente et ensoleillée (sorties en extérieur).

«Quand on imaginait une sortie on disait bah où est-ce qu’on va ? Au cinéma ? puis la forêt ça vient vraiment presque en dernier lieu (…) c’est vrai que ça ouvre d’autres horizons beaucoup plus simples je dirais beaucoup plus accessibles euh qui ne coutent rien euh le plaisir de se faire son sandwich et puis de le manger dans l’herbe voilà c’est vrai que c’est euh je pense que pour nos enfants bah c’est ouais c’est un bonheur.. Et c’est vrai bah que ce que j’en retiens à un niveau personnel ça serait euh la découverte de plaisirs simples » (homme_38 ans_marié_santé&sécurité)

Enfin, certain.e.s interviewé.e.s ont créée des « bulles » de contacts sociaux. Pour respecter à la fois les mesures et maintenir un lien social, des familles avec des enfants en bas-âge ont permis aux enfants de jouer ensemble et aux parents de ventiler leurs émotions.

Le rapport à la durabilité

Près de la moitié des personnes interviewées s’est mise à consommer local et à privilégier les commerces de proximité au détriment des grandes surfaces. On observe des prises de conscience et de la solidarité pour les agriculteurs et commerçants locaux :

«Bah typiquement, mes fruits et mes légumes, je vais chez le fermier à côté maintenant, je ne vais plus dans les grandes surfaces, j’essaie de prendre des trucs ici à côté.» (femme_32ans_en couple_culture_événementiel)

Le développement de formes de la mobilité douce (notamment le vélo) a été relevé. Si certains ont regretté les virées en France voisine, d’autres ont apprécié de repenser les formats de voyages pour le futur.

Notons que cette étude comporte également des limites. La plupart des personnes interrogées étaient issues d’un niveau socio-économique relativement élevé. Pour des personnes moins privilégiées, ce vécu a pu être plus difficile. Néanmoins, les résultats de l’enquête en ligne menées sur près de 7000 personnes tendent à confirmer nos résultats.

En conclusion, nous avons observé une grande disparité dans les vécus de la population interviewée. Après le choc de l’annonce, les interviewé·e·s ont fait preuve de résilience et d’ingéniosité en mettant en place des modes d’adaptation personnalisés au confinement.

[1] Les emphases en caractère gras ont été rajoutées par les auteures de l’article, alors que les majuscules respectent les changements d’intonation dans le discours des interviewé.e.s.

Angélick Schweizer est chargée de cours et première assistante en psychologie à Université de Lausanne. Après avoir obtenu sa thèse de doctorat intégrant une méthodologie mixte en psychologie de la santé, Angélick Schweizer a travaillé comme responsable de recherche à l’Institut Universitaire de Médecine sociale et Préventive (IUMSP) à Lausanne. Ses principaux domaines de recherche traitent de la relation médecin-patient.e, de l’intégration de la santé sexuelle dans les soins et, plus récemment, de l’impact du cancer sur les sexualités.

Fabienne Fasseur est Maître d’enseignement et de recherche en psychologie de la santé et en méthodologie de recherche qualitative. Enseignante aux niveaux Bachelor et master en psychologie à l’Université de Lausanne (Institut de psychologie), ses principaux axes de recherche concernant les vécus de la santé, dans le domaine de la prévention de l’apparition de pathologies acquises ou non, les expériences de maladies chroniques ou graves, l’utilisation des nouvelles technologies de la communication dans la santé, l’exploration des vécus en temps de pandémie CoViD19, entre autres.

Marie Santiago Delefosse, professeure ordinaire de psychologie de la santé. Directrice de l’équipe de recherche « Psychologie de la santé, critique et qualitative », ainsi que le Laboratoire Phase, Université de Lausanne, Suisse (www.unil.ch/phase). Elle conduit, entre autres, des recherches sur les approches méthodologiques depuis les années 2000, et a publié de nombreux articles et ouvrages sur cette question. Une de ses récentes recherches, « Critères de Qualité dans la Recherche Qualitative en Sciences de la Santé », a été financée par le Fonds National Suisse.