Expériences de la pandémie

Lors du cours-séminaire « Sciences sociales de la médecine et de la santé » qui s’est déroulé en 2022/23 à l’UNIL sous la houlette de Laetitia Della Bianca, Céline Mavrot et Francesco Panese, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené des enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux autour de la thématique cruciale des vaccins. Les paroles recueillies et/ou les problématiques abordées composent la trame d’expériences partagées et/ou de vécus intimes en lien avec cette problématique.

Une enquête de Carla Cela et Valentine Mach-Perrot

La pandémie de Covid-19 a réanimé nombre de débats relevant de la liberté, de la morale et de la science. Elle a notamment remis en lumière l’existence du mouvement antivaccin, du fait de la nécessité de mettre au point une nouvelle technologie vaccinale. La rapidité d’apparition de cette dernière, conjointe à un long historique de rejet des vaccins par une frange de la population (Salvadori et Vignaud, 2019), semble avoir fait apparaître une opposition notable, car plus visibilisée, à la vaccination contre le Covid-19.

Pour expliquer ce refus, certains répertoires argumentaires apparaissent, tant dans la littérature que dans les discours entendus au cours de ces deux dernières années. Les raisons les plus souvent invoquées sont des adhésions politiques, des attitudes morales et émotionnelles (Fassin, 2009), et des arguments relevant de la formation des savoirs (de l’épistémique). Notre enquête de terrain consistant en la rencontre de quatre personnes ayant refusé le vaccin pour le Covid-19 nous a servi à effectuer une analyse de ces répertoires, présentée avec la méthodologie complète de notre travail dans sa première partie.

La littérature a également suggéré l’importance du parcours de vie de tout un chacun quant à cette décision. Nous prenons en compte le parcours de vie personnel, individuel, mais nous nous intéressons également au parcours de vie comme institution ou « ensemble de règles qui organise une dimension-clé de la vie » dans un certain cadre socio-historique (Kohli, 1986 : 271 in Cavalli, 2007). Selon les écrits de Martin Kohli (1986), la modernisation a apporté des changements structurels par l’institutionnalisation du parcours de vie : on peut parler d’une chronologisation du parcours de vie, où ses différents stades sont clairement distincts et organisés par âges, avec leurs événements normativement attribués. Mais, bien qu’ils soient régulés par ces structures, les parcours de vie ont souvent tendance à être interprétés de façon individualisée.

En nous intéressant à la décision vaccinale dans le cadre du parcours de vie, il semble pertinent d’invoquer le concept de rupture biographique. Certaines épreuves de la vie mènent à une révision de son identité et de ses opinions : « parce qu’elles sont déstructurantes, [les ruptures biographiques] déterminent un temps où s’élaborent de nouvelles modalités de penser et de mises en action » (du Breil de Pontbriand et Brugaillière, 2019 : 70). La rupture biographique désigne donc le sens donné aux épreuves traversées, et ce sens peut prendre la forme d’un apprentissage, désapprentissage, ou changement identitaire. Ainsi, des événements marquants et perturbateurs de la vie semblent en effet susceptibles de modeler nos choix médicaux. Nous avons donc formulé l’hypothèse selon laquelle l’argumentaire choisi par les non-vacciné·e·s est lié à une ou plusieurs ruptures biographiques(du Breil de Pontbriand et Brugaillère, 2019).

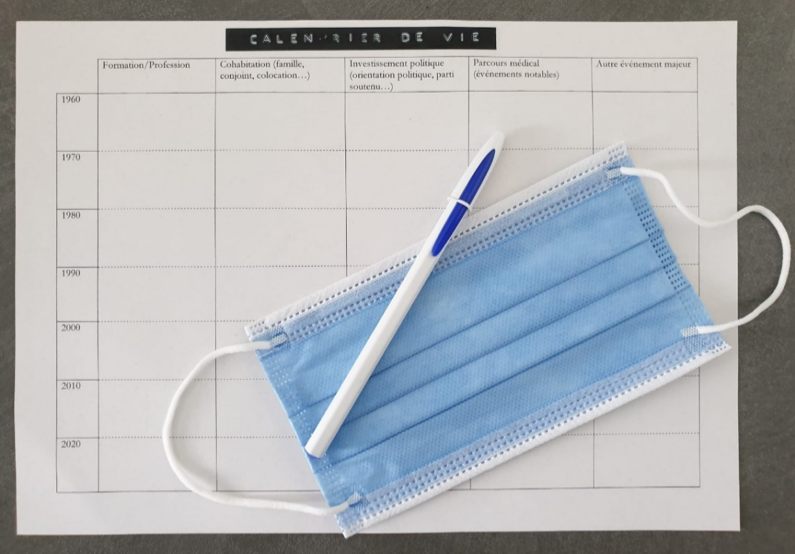

Afin d’encourager un regard rétrospectif sur le parcours de vie de nos interlocuteurs·trices, nous leur avons également demandé de remplir un calendrier de vie relatant les événements majeurs de leurs parcours médical, politique, professionnel, ainsi que de leur situation d’habitation tout au long de leur vie.

Nous nous basons donc sur une approche narrative biographique afin de « produire des données sur les faits historiques et leurs interprétations par les personnes enquêtées » (Gaudet et Drapeau, 2021 : 58). Sur cette base, ce chapitre de notre analyse exposera dans quelle mesure le parcours de vie peut influencer le choix vaccinal.

« Je pense que c’est vraiment mon parcours de vie qui m’a permis de penser comme ça. » (Claude)

Si Claude (58 ans, père de trois enfants et conseiller en construction) explicite spontanément le lien entre son vécu et ses positionnements, d’autres discours relevés permettent de discerner ce lien, sans nécessairement le formuler aussi nettement. On peut trouver plusieurs points indiquant que la décision vaccinale n’est pas isolée d’un vécu antécédent, et au contraire découle d’une série de tournants biographiques importants.

« J’ai un rapport spécifique au médicament, je suis super sensible à ça. » (Louise)

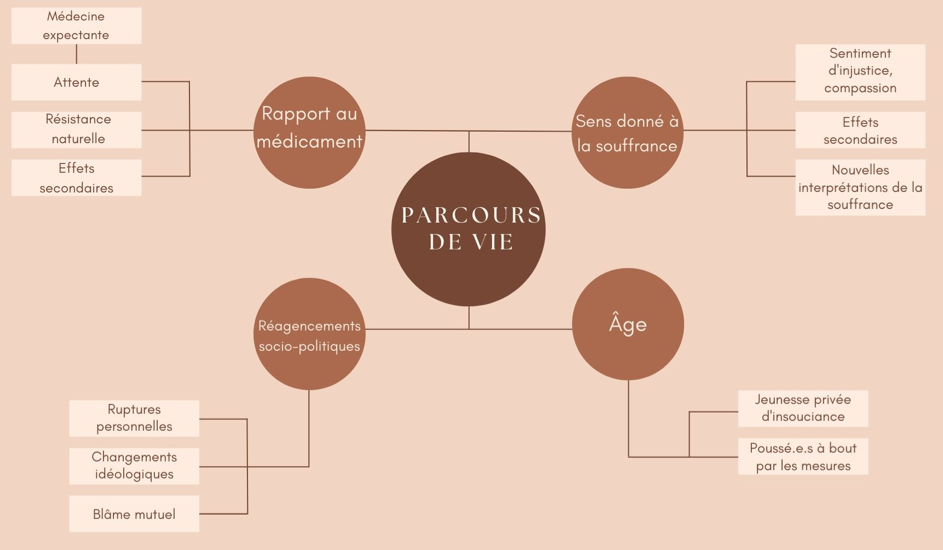

Le parcours de vie influence premièrement les raisons que les individus donnent pour expliquer leurs choix médicamenteux. Dans nos entretiens, une dimension fondamentale est le rapport aux médicaments de nos différent·e·s participant·e·s. Ils et elles nous ont rapporté ne pas être prompt·e·s à la médication : « Mais c’est vrai qu’on privilégie de regarder si ça passe, si c’est un petit bobo d’abord avec des trucs naturels, pis si ça passe pas avec des médicaments » (Louise). L’attente de guérison[1] précède nécessairement la prise d’un remède allopathique. Par ailleurs, la confiance en la résistance physique du corps est évoquée pour expliquer cette attente : « Je ne prends jamais de médicaments, je suis jamais malade » (Vladimir). De plus, investiguer d’abord le mal vécu est important pour nos interlocuteurs·trices : « Je suis pas contre les médicaments mais j’essaie d’abord de comprendre ce que … comment je peux le soigner. » (Claude). La raison de ces points de vue est celle des effets secondaires qu’iels ont pu vivre suite à la prise de médicaments par le passé. Cette raison justifie couramment l’envie d’éviter les médicaments (et le vaccin, comme nous le verrons ensuite) : ils peuvent même parfois être considérés comme “contre-productifs” (Claude).

Une certaine prudence est observable chez nos participant·e·s, ainsi qu’un désir de prendre conscience des impacts selon elles et eux non-négligeables qu’un médicament peut avoir sur le corps : on peut déjà distinguer comment certains vécus ont mené à une volonté de désapprentissage théorisé par Béatrice du Breil De Pontbriand et Marie-Christine Brugaillère (2019): trop de mauvaises expériences poussent à revoir la confiance que nos participant·e·s place en l’allopathie. Il est pertinent de relever que les opinions de nos intervenant·e·s se rejoignent sur cette question, et que ce type de discours s’inscrit dans une continuité avec leur statut vaccinal. Une certaine distance à l’égard de la médecine allopathique peut constituer un précédent au refus vaccinal. Il est envisageable que les raisons de la méfiance évoquées dans ce chapitre (la préférence de l’attente, la confiance en le corps et l’appréhension d’effets secondaires) puissent s’étendre au vaccin. Une importance particulière sera attribuée à la temporalité des décisions. « On avait pas le recul » : trois de nos interlocuteurs·trices ont invoqué cette phrase, souvent entendue lors des débats médiatisés au sujet du vaccin. La nouveauté saillante de la pandémie, dans l’histoire comme dans les vies des individus, semble se combiner avec la méfiance envers les médicaments évoquée ci-avant. Ainsi, le climat d’urgence se heurte au désir de « prendre le temps » avant de choisir un traitement. Les discours analysés dans cette partie indiquent en effet que la pandémie et les choix qu’elle a impliqués se révèlent donc incompatibles avec les parcours de vie.

« J’ai assisté à pas mal de souffrance » (Claude) : donner du sens aux vécus

Un argument-clef est la souffrance dont nos participant·e·s ont été témoins. Ces événements sont venus perturber leurs convictions par le sens qui leur a été attribué, comme nous le montre ce récit de Claude :

« J’ai assisté à pas mal de souffrances du coup. (…) En fait de nouveau je reviens sur le parcours de vie (…) j’ai passablement voyagé en Afrique, (…) je n’accepte plus aujourd’hui qu’on ait, soi-disant, des privilèges de pays riches, alors, c’est pas en me privant de vaccin que je vais sauver le monde mais j’estime que quand on a ce genre de pandémie (…), on doit pouvoir gérer la distribution de ces vaccins dans le monde entier en même temps, ce qui n’a pas du tout été le cas; pour moi c’est une inégalité que j’accepte pas, c’est… une de mes valeurs fondamentales (…). L’Afrique, il y a à peu près 11% de la population qui aurait été vaccinée, et quand tu vois de quoi ils souffrent et quand tu vois à quelle vitesse le vaccin qu’on a mis en place pour sauver les pays riches (…) ça me rend vraiment amer de voir que on se fout de la gueule du monde; et de ces pauvres gens. »

Par ce récit de vie, Claude explicite clairement en quoi ses propres épreuves vécues (ses voyages ainsi que nombre de maladies qu’il a pu avoir, comme le choléra, le paludisme, et la dengue) ont formé ses convictions. Il exemplifie le processus décrit par du Breil De Pontbriand et Brugaillère (2019) : ces virages ont changé la manière dont il fait sens des événements. Si son argumentaire d’ordre humanitaire semble relativement inédit dans le cadre du débat autour du vaccin, et se détache du reste de nos intervenant·e·s, il reste thématiquement lié aux autres discours que l’on a pu entendre : le sens que l’on donne à la souffrance dont on est témoin au cours de notre vie peut aboutir à un refus vaccinal. Dans ce discours, le sentiment d’injustice est saillant, et témoigne d’une compassion à l’égard des populations n’ayant pas eu le vaccin. Mais nos interlocuteurs·trices ont aussi exprimé de la compassion à l’égard de certain·e·s vacciné·e·s ayant fait l’expérience d’effets secondaires : « j’étais assez énervé du coup que l’État les ait obligés à injecter ce truc et que ben du coup il y ait ces problèmes au cœur » (Vladimir). Ce discours cherche à visibiliser le vécu de personnes ayant « cédé » à l’injonction vaccinale pour avoir le Pass sanitaire, et ne pouvant finalement guère en profiter en raison d’effets secondaires. Une forme d’injustice est aussi invoquée ici. Anna également, travaillant en pharmacie, fait une description très imagée des effets secondaires dont elle a été témoin dans son travail, qui lui inspirent tant injustice que peur : « Chaque fois, les gens après le vaccin, ils avaient des symptômes et il y a avait des trucs qui allaient assez loin ».

L’apparition du vaccin influence effectivement le sens donné aux souffrances dont l’on témoigne : « Je connais deux personnes qui ont eu des problèmes au cœur suite au vaccin, donc une qui a eu une myocardite, (…) après … c’est compliqué, bon là je pense que c’est clairement lié, car il a jamais eu ça avant, mais sinon il y a eu quelques cancers autours de moi, plus que ce à quoi je suis habitué, donc je dirais pas que c’est forcément ça mais… c’est sûr que ça éveille un petit peu les soupçons. » (Vladimir). Ici, notre interlocuteur expose ouvertement que, bien qu’il ait conscience qu’on ne puisse pour sûr attribuer un cancer au vaccin, il ne peut s’empêcher de les lier en raison de ce dont il a témoigné auparavant. La nouveauté du vaccin apporte donc une rupture biographique (ici, consciente) dans les attributions de sens et change les interprétations faites des événements : après avoir vu certains effets secondaires du vaccin, d’autres événements négatifs se voient liés à la même cause.

Ainsi, le souvenir des souffrances auxquelles l’on a assisté au cours de la vie semble intervenir dans l’argumentaire de la décision vaccinale. Ces souffrances, qu’elles précèdent la pandémie ou en découlent, semblent constituer un marqueur important dans les trajectoires de vie individuelles du fait de leur impact émotionnel. Mais ce sentiment s’inscrit également dans un cadre plus large : au vu des souffrances d’autrui, le refus vaccinal devient un geste de protestation, lequel porte au-delà de l’individu prenant cette décision. Elle est porteuse d’idéologie. Nous le verrons, dans les discours de trois nos intervenant·e·s, bien des événements ayant eu lieu depuis le début de la pandémie sont évoqués pour justifier le choix vaccinal. Ainsi, cela pourrait suggérer que, si des ruptures biographiques jouent un rôle dans leur argumentaire, l’une ou plusieurs d’entre elles pourraient trouver leur origine au cours des deux premières années de pandémie (2020 et 2021).

« Il y a beaucoup de choses qui vont rester gravées » (Claude) : le vocabulaire de la rupture

On retrouve dans les discours des indicateurs présentant la pandémie comme un tournant non-négligeable : un effet observable évoqué par nos interlocuteurs·trices est ce que Claude appelle « des déchirements, des fractures sociales ». Les conflits nés du débat vaccinal ont réagencé les relations sociales, à en rompre certaines : « mon entourage plus large (…), amis, connaissances, ça a été étonnant. Dans le sens, oui où j’ai été clairement mise de côté (…). Par exemple, quand c’était vraiment l’urgence de se vacciner, que les gens venaient de faire leur première dose, je pense que les gens ils étaient juste à me dire : « Bah tu es conne, tu es pas solidaire », même pour certains des propos comme (…) : « sale antivax de merde, j’espère qu’un jour tu vas le choper et qu’il n’y aura pas assez des respirateurs pour toi. », voilà. C’est violent. » (Louise). La violence évoquée est ce qui laissera une trace selon elles et eux : « ça marque les esprits parce que des gens qui ont un comportement agressif, y’a des gens égoïstes… ça ressort énormément. Et j’ai été très choqué de ça. » (Claude). Ici, la rupture n’est pas que biographique (en ce qu’elle « laisse une trace » et change les opinions) elle est aussi relationnelle. Ces témoignages rejoignent par ailleurs certaines configurations morales présentées dans notre premier chapitre : la colère ici transparaît par le blâme adressé à Louise.

Ces réagencements étaient aussi de l’ordre politique, nos participant·e·s ayant des convictions différentes: « Je me suis investie dans un collectif à partir de mes 17 ans (…), c’était le collectif féministe de mon gymnase » (Louise) ; « comme tu peux le voir j’ai noté que j’ai fait partie de syndicats parce que c’est important pour moi (…), j’ai plutôt des tendances de gauche » (Claude) ; « Je suis pas nécessairement investi en politique mais j’ai commencé à avoir des idées de droite conservatrice à partir de la votation sur les minarets, aussi » (Vladimir). Leur discours se rejoignent pourtant en bien des points, malgré l’apparente polarisation politique du débat : « Et il y a un parallélisme entre opinion politique et la position pendant la pandémie. Y’avait beaucoup les gens de droite contre le Pass et le vaccin, et les gens de gauche pour, et moi je me suis pas du tout retrouvé là-dedans. » (Claude). Les allégeances politiques ont en effet été submergées par des opinions les dépassant : « J’entendais l’UDC, et je disais à [ma compagne], j’ai honte, je pense presque comme ça. Et j’ai des sensibilités de gauche, mais tu peux plus être avec un parti, tu peux avoir des idées » (Claude). Ici, on voit une « honte » de revoir ses principes politiques ; cela suggère une forte association morale ou identitaire aux idées politiques préexistantes, qui se voit perturbée, causant embarras et remise en question. La pandémie est donc venue complexifier les adhésions politiques et idéologiques : des individus apparemment opposés politiquement ont commencé à partager des discours et des opinions. Cela rejoint à nouveau la définition faite par du Breil De Pontbriand et Brugaillère (2019), en ce que l’épreuve de la pandémie a perturbé l’identité des individus.

« À notre âge tu veux profiter, ce qui est normal » (Vladimir)

À l’évocation du parcours de vie, l’âge que l’on a lors de la pandémie est pertinent ; car celle-ci vient perturber la chronologisation biographique théorisée par Kohli (1986). Ici, une forme d’insouciance attribuée à la jeunesse est regrettée. Cette étape, présentée comme une partie intégrante du parcours de vie, est donc dérobée selon elles et eux par les mesures sanitaires : « Dans cette période de jeunesse, tu as des comptes à rendre à personne. Et ça il faut le vivre ! et vous en avez été privés pendant deux ans. (…) Tout ce qui se passe avant trente ans… ça va vous marquer ces années. (…) Et avec le Pass on pouvait plus rien faire. Mais j’acceptais, parce que moi j’ai déjà pu faire des choses avant, ce qui m’emmerderait c’est pour mes enfants, pour vous [les jeunes]. Du coup c’est ma volonté de me restreindre et de l’accepter. » (Claude). Cet intervenant estime déjà avoir profité de la phase de liberté qu’il considère caractéristique de la jeunesse, et trouve de ce fait raisonnable de « se restreindre » et « d’accepter » que son choix vaccinal limite ses libertés, mais il déplore que les jeunes doivent le faire. Ainsi, durant la pandémie les « jeunes » deviennent un groupe particulièrement touché, non dans leur santé, mais par la privation d’un stade de leur parcours qui leur serait caractéristique et, surtout, dû. Les personnes plus âgées seraient moins atteintes car cette privation ne les toucherait plus, ou moins.

Ce discours se retrouve aussi au niveau individuel en ce qui concerne le Pass sanitaire : « Sentiment général d’avoir mis une pause dans ma vie (…) ; c’est un peu comme si on m’avait privé de beaucoup beaucoup de choses que j’aime, euh durant deux ans quoi. (…) et puis surtout j’ai eu mon master durant cette période-là (…). Donc j’ai vécu ma vie étudiante en Bachelor quoi. Le master c’était rien. (…) Et ça je l’ai un peu en travers de la gorge. » (Vladimir). On retrouve ici l’interprétation individualisée d’un parcours structurellement déterminé, théorisé par Kohli (1986) : l’impact est présenté comme une privation personnelle des choses qu’il « aime », mais cela suggère un stade de la vie normal ou mérité (en l’occurrence, la « vie étudiante ») qui aurait dû se dérouler en l’absence des mesures comme le confinement et le Pass sanitaire.

Ainsi, dans ces discours, la pandémie semble avoir un impact biographique inversement proportionnel à l’âge de l’individu : plus on est jeune, plus les effets sont grands, et même regrettables. La pandémie impacterait donc le parcours de vie au sens socio-institutionnel, en perturbant l’arrangement chronologique des stades de la vie, privant les jeunes gens d’une étape-clef, et épargnant les pratiques des populations plus âgées. On retrouve dans ces discours la conception selon laquelle chaque tranche d’âge est associée à un panel de caractéristiques et d’activités désignées, et que la privation opérée par la pandémie concerne celles des jeunes.

Il est également pertinent de noter qu’en comprenant le parcours de vie au sens individuel plutôt que structurel, le groupe le plus impacté change dans les discours : les personnes âgées et à risques prennent la place centrale, en raison des risques directs sur leur santé. Mais ces risques semblent perçus comme une perturbation de leur seule trajectoire, un risque exceptionnel, plutôt qu’un réagencement global des étapes biographiques communément admises. Cette idée semble suggérer qu’il serait inédit de retirer son insouciance à la jeunesse ; mais qu’il n’est pas aussi nouveau que des personnes vulnérables ou âgées soient malades. En conséquence, les participant·e·s admettent que leur argumentaire et leur défiance n’a pas la même pertinence pour ce groupe: « Alors pour moi [il vaut mieux ne pas se faire vacciner], clairement. Pour ma grand-mère qui a 92 ans non » (Louise). Ainsi, il serait sensé de se faire vacciner si l’on est âgé, pour éviter ces conséquences de santé individuelles. Mais il ne serait pas acceptable de perturber le parcours des plus jeunes à un niveau global : de devoir choisir entre restriction de ses libertés ou des potentiels effets secondaires du vaccin. Cela rappelle la configuration morale présentée dans notre premier chapitre, avançant la force de la jeunesse comme un argument contre le vaccin.

La restriction des libertés par les mesures sanitaires est donc ressortie fortement comme un perturbateur biographique. Plus encore, il leur a été attribué une intention délibérée de causer une rupture : « on rajoute de plus en plus de mesures pour que tu craques » (Vladimir). Les mesures sont donc perçues à but non seulement coercitifs, mais avec l’objectif de faire rompre toute volonté de résistance. Nos intervenant·e·s déplorent une pression grandissante opérée par le Conseil fédéral: « ils auraient dû envoyer des messages de tolérance envers les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner et que, parce qu’ils l’ont fait au tout début, … le Conseil fédéral a gentiment monté les tours (…) au bout d’un moment j’en avais un peu marre » (Claude).

Par ailleurs, cette pression croissante ressentie peut engendrer une rupture dans le sens inverse, à savoir un refus total des mesures : « on a tellement poussé pour la vaccination que ça a fait l’effet contraire. Il y avait une pression insidieuse (…) ; le fait qu’il n’y avait pas de débat (…) tout ça, ça a créé un gros rejet de ma part » (Vladimir). En outre, le confinement de 2021 a été évoqué par deux de nos interlocuteurs·trices comme marquant la fin de leur obéissance; il leur semblait « injustifié » (Louise), voire une « abomination » (Vladimir). À la suite de cela, ils et elles ont totalement rejeté le Pass sanitaire, et donc le vaccin. Ces deux individus ont d’ailleurs estimé nécessaire de faire une présentation chronologique des mesures mises en place depuis le début de 2020 afin de nous présenter leur vécu de la pandémie. On distingue ici la pertinence temporelle de la pandémie dans leur parcours, où certaines mesures deviennent saillantes, causes d’une claire rupture biographique : iels ont changé leurs convictions et attribué un nouveau sens aux mesures sanitaires au cours de l’année 2021.

En conclusion, le premier chapitre de notre enquête nous a montré que les argumentaires présents dans le discours de nos participant·e·s sont en continuité avec des arguments transhistoriques, à savoir politiques, émotionnels-moraux, et épistémiques, qui reviennent dans le discours d’opposant-e-s lors de découverte de vaccins. Ce second chapitre ajoute qu’il est pertinent d’analyser la pandémie sous l’angle du parcours de vie. Les discours effectuent un va-et-vient entre l’incarnation d’un parcours de vie au sens individuel et institutionnel (Kohli, 1986) en ce qu’il invoque autant des souffrances et sentiments privés que des changements structurels dans un ordre établi.

Nous avons pu constater qu’un historique personnel de méfiance envers les médicaments pourrait être lié à un refus vaccinal. Il est également apparu que les individus donnent un sens argumentatif aux souffrances dont iels témoignent au cours de leur vie. L’âge influence aussi le vécu de la pandémie et des mesures sanitaires, ce qui se retrouve dans l’argumentaire justifiant la décision vaccinale (il est intéressant de relever que la variation des âges respectifs de nos participant.e.s s’est montrée pertinente, mais pas leurs identités de genre).

Un vocabulaire associé à la rupture est employé régulièrement dans les discours : « déchirement », « fracture sociale », « laisser une trace », « marquer », « craquer ». Ces termes suggèrent que l’argumentaire des personnes ayant participé à notre enquête est effectivement lié à une rupture biographique. Pour nos participant·e‚s plus jeunes (de 24 à 30 ans), les causes de cette rupture ont eu lieu durant la pandémie. Pour notre interlocuteur d’âge plus avancé (57 ans), elles ont eu lieu avant ; cela est cohérent avec l’idée exprimée par nos intervenant·e·s que la pandémie impacte plus les jeunes. Dans les deux occurrences, l’argumentaire invoqué est fortement inspiré par elle. De plus, nos participant·e·s ont accepté tous les autres vaccins réglementaires ; le refus de la vaccination contre le Covid-19 est une nouveauté, ce qui indique un réagencement de leurs opinions. Notre seconde hypothèse, qui postulait que l’argumentaire choisi par les non-vacciné·e·s est lié à une ou plusieurs ruptures biographiques se confirme donc ; avec une attention particulière prêtée au fait que notre enquête a eu lieu peu de temps après les événements de la pandémie. Il serait pertinent de chercher si une plus grande distance dans le temps change l’importance que revêtent ces événements. Ce travail mériterait d’être effectué sur un plus large terrain ; il serait intéressant et pertinent de réitérer la recherche avec un échantillon plus large et randomisé. Cela permettrait probablement d’extraire de nouveaux argumentaires pertinents pour notre premier chapitre. En outre, l’application de la méthode du calendrier de vie a eu l’avantage d’encourager un regard rétrospectif lors de l’entretien ; il serait en revanche idéal d’en faire une application plus rigoureuse, en cadrant par exemple la durée s’écoulant entre l’envoi du calendrier et la date de l’entretien. C’est une méthode méritant d’être développée dans l’étude de la pandémie du Covid-19.

[1]Cela renvoie au concept de médecine expectante, “celle des médecins qui ont pour principe d’attendre l’évolution naturelle de la maladie avant de se décider” (Dictionnaire de l’Académie Française, 8e édition, 1935). Les participant·e·s invoquent sans le vouloir une tradition de longue date pour justifier leurs choix médicaux, ce qui abonde d’ailleurs dans le sens de notre première hypothèse, postulant que les arguments justifiant le choix vaccinal sont en continuité avec ceux utilisés dans l’histoire (cf. chapitre 1).

Bibliographie

Littérature scientifique

Austin, J. (1991). Quand dire c’est faire. Paris : Seuil.

du Breil de Pontbriand, B. D. B., & Brugaillère, M. C. (2019). L’apprentissage et la construction de soi dans une situation de rupture biographique. Savoirs, (1), 69-82.

Cavalli, S. (2007). Modèle de parcours de vie et individualisation. Gérontologie et société, 30(4), 55-69.

Cooren, F. (2010). Ventriloquie, performativité et communication. Réseaux, (5), 33-54.

Eribon, D. (2004). Sur cet instant fragile … Carnets, janvier-août 2004. Paris : Fayard.

Fassin, D. (2009). Les économies morales revisitées. Annales, Histoire et Sciences Sociales, n°6, pp. 1237-1266.

Galchen, R. (2022). A quand un vaccin contre les rumeurs ? (Traduction de Charlotte Navion). Books. L’actualité à la lumière des livres, n°119, pp. 66-69.

Gaudet, S., & Drapeau, É. (2021). L’utilisation combinée du récit et du calendrier de vie dans un dispositif d’enquête narrative biographique. Recherches qualitatives, 40(2), 57-80.

Guimier, L. (2021). Les résistances françaises aux vaccinations : continuité et ruptures à la lumière de la pandémie de Covid-19. La Découverte, n°183, pp. 227-250.

Kaufmann, L. (2020). Ces émotions auxquelles nous sommes attachés. Vers une phénoménologie politique de l’espace public. In Kaufmann, L & L. Quéré (éds). Les émotions collectives. En quête d’un « objet impossible », Editions de l’EHESS, pp. 207-250.

Kohli, M., & Meyer, J. W. (1986). Social structure and social construction of life stages. Human development, 29(3), 145-149.

Kohli, M. (1986). The world we forgot: A historical review of the life course. In V.W. Marshall (Ed.), Later life. The social psychology of aging (pp. 271-303). Beverly Hills : Sage.

Mabileau, A. (1960). La personnalisation du Pouvoir dans les gouvernements démocratiques. Revue française de science politique, 10(1), 39-65.

Maulin, É. (2012). L’État comme personne et comme représentation ou les jeux de miroir de la légalité et de la légitimité. Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, (31), 171-184.

Moser, M. (2020). La Vaccination : Fondements biologiques et enjeux sociétaux. Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles.

Ollivier-Yaniv, C. (2017). La vaccination, ça se discute ? » Le rapport sur la politique vaccinale, espace polyphonique inédit. Mots. Les langages du politique, n°144, pp. 117-133.

Polo, C, Plantin, C, Lund, K, Niccolai, G. (2013). Quand construire une position émotionnelle, c’est choisir une conclusion argumentative : le cas d’un café-débat sur l’eau potable au Mexique. Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, n°35. pp. 41-63.

Roitman J [trad. Bouyssou R. ] (2000). Economie morale, subjectivité et politique. Critique internationale, vol. 6. pp. 48-56.

Salvadori, F, Vignaud L-H. (2019). Antivax : la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. Paris : Vendémiaire.

Zielinska, A. (2021). L’hésitation vaccinale en France dans le contexte de la Covid-19. Une perspective comparatiste. Érès, n°11, pp. 141-155.

Zylberman, P. (2020). La Guerre des Vaccins. Paris : Odile Jacob.

Sites internet

Monier et al. (2021), Dictionnaire en ligne de l’Académie Française : Dictionnaire de l’Académie Française 8e édition, Consulté le 24 mai 2022, URL : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A8M0713

The Morgan Library Museum, The cow – pock, -or -The wonderful effects of the new inoculation! Consulté le 24 mai 2022. URL : https://www.themorgan.org/blog/cow-pock-or-wonderful-effects-new- inoculation