Par Cédric Rychen

Introduction

Selon de récents chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), près de 75% des étudiant·e·s des hautes écoles en Suisse travaillent à côté de leurs études[1]. Si le nombre d’heures consacré à cette activité rémunérée varie beaucoup selon différents critères, comme la filière d’études, par exemple, la nécessité de disposer de cette ressource financière propre varie également en fonction du soutien fourni par les parents. Pour certain·e·s, il s’agit de disposer d’argent de poche qui n’est pas indispensable mais qui permet de financer un voyage, un bien de consommation ou autre. Mais pour beaucoup d’autres, cette ressource est tout simplement indispensable pour vivre au quotidien et financer ses études.

L’arrivée de la pandémie de COVID-19 en Suisse au printemps 2020 a nécessité de la part des autorités des mesures drastiques afin de limiter sa propagation. Parmi elles, la fermeture de nombreuses activités économiques, impliquant de facto la suppression de nombreuses opportunités d’emploi pour les étudiantes et étudiants des hautes écoles.

Le Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME) de l’UNIL a été un observateur privilégié des effets de ces mesures pendant le premier confinement pour deux raisons principales : d’abord, parce qu’il administre une base de données contenant des offres d’emploi réservées aux étudiant·e·s de l’UNIL et, d’autre part, parce qu’il est le service qui délivre des aides financières au même public. Cet article se propose de relater le constat du SASME sur les effets du premier confinement sur les opportunités d’emploi des étudiantes et étudiants de l’UNIL.

Un effet COVID-19 évident

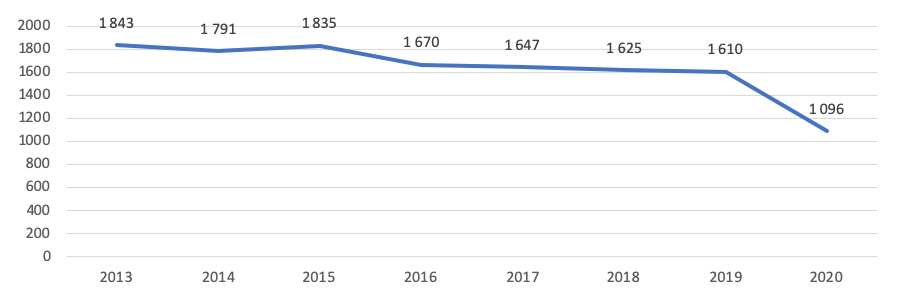

En comparaison avec l’année 2019, le nombre d’offres d’emploi publiées sur la plateforme du SASME a chuté de 32% en 2020. Pendant les mois de mars, avril et mai 2020, soit en plein pendant le premier confinement, cette chute était même de 60% en moyenne par rapport à la même période un an plus tôt. Si notre plateforme ne recense qu’une toute partie des opportunités d’emploi pour les étudiant·e·s, elle permet néanmoins de percevoir l’ampleur des conséquences sur celles-ci de la fermeture des activités économiques. Les domaines employant régulièrement des étudiant·e·s, comme la restauration, les bars mais aussi l’économie domestique avec la garde d’enfants ou le soutien scolaire, ont été mis à l’arrêt, impliquant des licenciements mais aussi une diminution, voire une disparition, des offres d’emploi.

Évolution annuelle du nombre d’offres d’emploi

Heureusement, les magasins dits « essentiels », autrement dit d’alimentation, qui sont les seuls à être restés ouverts, sont traditionnellement un pourvoyeur d’emploi pour les étudiantes et étudiants, ce qui a dans une certaine mesure permis de limiter les dégâts. Il n’empêche, les effets du confinement sur les ressources des étudiant·e·s de l’UNIL ont été importants. Nous en voulons pour preuve la très forte augmentation des demandes d’aide financière sur la même période qui sont parvenues au SASME et dont la motivation était précisément une perte de revenus due à la pandémie.

Entre le 15 mars, veille du « shutdown » national, et le 30 juin 2020, le nombre de demandes d’aide financière a en effet augmenté de 153% par rapport à la même période en 2019. Les aides octroyées sur cette période ont quant à elles augmenté de 222%, représentant près de CHF 340’000.- contre un peu plus de CHF 100’000.- en 2019. Un fonds spécial COVID-19, doté de CHF 200’000.-, a été rapidement mis en place par le SASME au mois de mars pour permettre de répondre à la demande exceptionnelle d’étudiantes et d’étudiants affectés par la pandémie. A fin juin 2020, ce fonds était déjà épuisé.

Aides financières octroyées entre le 15 mars et le 30 juin pour les années 2019 et 2020

| Totaux | 2019 | 2020 | Différence |

| Total de CAS/ SCAS | 6 | 19 | 217% |

| Total des demandes adressées | 91 | 230 | 153% |

| Total des demandes acceptées | 81 | 223 | 175% |

| Total des personnes aidées | 73 | 189 | 159% |

| Total des aides octroyées | 104 939CHF | 338 319CHF | 222% |

| Somme moyenne octroyée | 1 312 CHF | 1 574 CHF | 20% |

Les jobs d’étudiant·e, une nécessité pour beaucoup

Ces chiffres démontrent que, pour bon nombre d’étudiant·e·s, une activité économique à côté de leurs études est indispensable pour leur permettre de boucler leur budget mensuel. Pour beaucoup, une diminution de ces ressources propres ne peut être compensée autrement que par une aide de nature sociale. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes issues de famille dont aucun des parents n’a entrepris des études universitaires pour qui la contribution parentale au budget est moindre. En effet, l’OFS relève que « parmi les étudiantes et les étudiants dont l’un des parents au moins possède un diplôme d’une haute école, le financement par la famille représente presque deux tiers des ressources. Pour les personnes dont les parents n’ont pas achevé de formation dans une haute école, le soutien familial représente moins de la moitié des ressources. »[2]. Nous pouvons en déduire qu’en cas de besoin, la capacité des parents diplômés à aider financièrement ponctuellement leurs enfants est plus importante que celle de parents n’ayant aucune formation dans une haute école.

En temps normal, les dispositifs étatiques visant à favoriser la mobilité sociale (le fameux « ascenseur social »), tels que ceux des bourses d’étude cantonales, des subsides d’assurance-maladie ou encore les prestations des services sociaux universitaires comme ceux du SASME ont justement pour mission de contribuer à réduire cette inégalité de l’accès aux études supérieures, du moins sur le plan financier.

Malheureusement, ces dispositifs, souvent organisés au niveau cantonal, ne sont pas adaptés pour réagir rapidement à des crises comme celle que nous connaissons depuis mars 2020. Les prestations délivrées sont généralement calculées sur une base annuelle et le temps de traitement nécessaire pour une demande est important compte tenu du nombre conséquent de demandes. Il en ressort que les étudiant·e·s impacté·e·s par la crise et déjà au bénéfice de telles prestations n’ont pas pu compter sur une augmentation temporaire de l’aide de ces services et celles et ceux n’y ayant jamais recouru n’avaient pas la possibilité d’obtenir une telle aide pour répondre à leurs besoins immédiats. Cela explique sans doute le recours important au fonds d’urgence mis en place par l’UNIL. Surtout, cela démontre l’utilité de tels dispositifs spécifiques offrant une grande réactivité pour satisfaire les demandes qui ont quasiment toutes un caractère urgent. Les ressources d’un tel fonds universitaires étant toutefois limitées, une telle aide ne peut complètement combler les pertes de revenus liées à la pandémie et se pose donc la question de l’existence (ou du moins de la possibilité de mettre en place) d’un dispositif d’urgence à une échelle plus large. L’État de Vaud l’a bien compris en mettant en place, dans le cadre de la seconde vague à l’automne et hiver 2020-2021, un fonds cantonal d’urgence dédié aux étudiantes et étudiants des hautes écoles vaudoises. Précisons toutefois que la distribution des aides financées par ce fonds est restée en mains des services sociaux desdites hautes écoles.

Une chute brutale vers la précarité pour tou·te·s les étudiant·e·s ?

Les éléments susmentionnés nous permettent de déduire logiquement que c’est ainsi les étudiantes et étudiants issus de milieux socio-économiques défavorisés qui sont prioritairement impactés par une diminution des opportunités d’emploi. En effet, la part de leurs ressources propres dans leur budget est comparativement plus importante que pour les étudiant·e·s dont les parents ont eux-mêmes réalisé des études supérieures et qui, en principe, ont des revenus plus élevés. Dans le cadre du traitement des demandes d’aide financière qu’il a eu à traiter, le SASME a pu constater qu’une partie de celles-ci provenaient d’étudiantes et d’étudiants qui étaient déjà connus du service car déjà aidés financièrement. L’autre part était constitué d’un « public » nouveau, en principe exclu des dispositifs d’aide financière mais aux parents aux revenus somme toute modestes. L’arrêt des activités économiques les a impactés directement et, ne pouvant se tourner vers les dispositifs d’aide classiques, ont eu besoin de recourir aux aides d’urgence proposées par le SASME.

Ainsi, on peut en conclure qu’une crise telle que celle que l’on connaît depuis plusieurs mois agit comme un véritable amplificateur des inégalités déjà existantes puisque ses effets ne sont pas identiques selon le profil socio-économique des étudiant·e·s. Elle touche en premier lieu les personnes connaissant déjà des difficultés financières en temps normal. Il est donc essentiel de pouvoir apporter des réponses adaptées dans ces moments critiques à celles et ceux qui en ont le plus besoin afin d’éviter le pire, comme, par exemple, un abandon de leurs études.

Les incertitudes quant à l’avenir

Si l’on a vu que la pandémie a eu des effets directs très rapides sur les conditions de vie des étudiantes et étudiants, il est encore difficile de savoir comment les choses évolueront dans un avenir plus ou moins proche. De nombreuses entreprises ont bénéficié d’aides étatiques, essentiellement sous forme de prêts remboursables. L’activité économique et la consommation reprendront-elles suffisamment pour permettre dans ce contexte à ces acteurs de maintenir une offre d’emploi pour étudiant·e·s suffisante, voire même de maintenir les emplois existants occupés par de nombreux parents de ces mêmes étudiant·e·s ? Difficile à dire aujourd’hui. Mais le risque de connaître des effets néfastes à long terme de cette crise sur la capacité des étudiant·e·s et de leurs parents à financer leurs études est bien réel. Et, en cas de baisse durable de leurs ressources, ce sont bien les dispositifs étatiques ordinaires d’aide à la formation qui devront répondre présents en premier lieu en réévaluant à la hausse les montants accordés à ces jeunes. En attendant, il est peut-être déjà temps de tirer les enseignements de ces derniers mois afin de préparer le terrain pour affronter la prochaine crise que nous devrons affronter dans un futur plus ou moins proche.

[1] Office fédéral de la statistique (OFS), « Les étudiants travaillent environ 10h par semaine en parallèle à leurs études », communiqué de presse, 23 février 2021. Disponible à l’adresse : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science.assetdetail.16006059.html

[2] Ibid.

Cédric Rychen est directeur du Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante de l’Université de Lausanne depuis 2016. Politologue de formation, il a travaillé précédemment dans le domaine social à Genève pendant une dizaine d’années. Il est par ailleurs membre de la Commission cantonale des bourses d’études du Canton de Vaud ainsi que de son bureau, chargé de donner un préavis pour l’octroi d’aides à titre exceptionnel dans les cas prévus par la loi, comme en cas de fortes dissensions familiales.